据斯文•赫定载,他曾在塔克拉玛干大沙漠中发现双峰驼的野生祖先,后来人们不断在罗布泊、大金山等地捕获野骆驼,可以肯定:南疆(北疆)是骆驼驯养驯化的最早地区之一,也是现代双峰驼的发源地之一。

先秦时期,西域各国把他们畜养的橐驼作为贸易商品送到了殷周。周穆王西征犬戎经青海去新疆塔里木盆地,饮于文山之下时,“文山人(古羌族)献钫牛(明代李时珍考证钫牛就是骆驼)二百头,以行流沙。”表明南疆各少数民族地区的养驼业在3000多年前的殷周时代就开始了。

到了两汉时期,据《前汉书》、《西域传》和《后汉书》、《梁懂传》等史书记载:公元前三世纪南疆的鄯善(即楼兰国,今若羌东北)、焉耆、龟兹(今库车)诸国都已成为重要的产驼区。其数:“橐驼以万数”,“获橐驼七十余万头”,“橐驼畜产数万头”。可见汉时天山南路的南道诸国和北道诸国的养驼业同北疆一样大大发展起来了。骆驼成为南疆各族牧民的重要生产生活资料。当时骆驼的价值相当高,楼兰和尼雅遗址出土的卢文简牍中记述早在公元前2世纪时的和田、民丰和若羌一带,买一女奴要给价值较低的骆驼一峰,买一男奴要5岁骆驼一峰。交换活动促使养驼业加速发展。

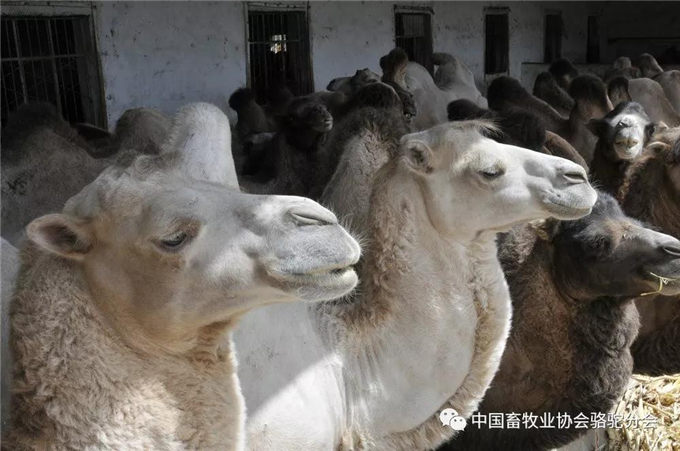

到南北朝时期,南疆各民族牧民在长期的生产实践中,逐步掌握了相驼方法和繁育技术。他们能在驼群中挑选出速度最快的骑乘骆驼,培育出日行千里的优良名驼、黑橐驼、风脚驼。例如《魏书》就多次记载魏贡品中所列的名驼:“龟兹国遣使献名驼七十头”。同书又载“迷密国都迷密城,在者至拔西,去代一万二千六百里,正平元年(魏太武帝年号即公元451年)遣使献一峰黑橐驼。”《本草纲目》载:“于阗有风脚驼,其疾如风,日行千里”。南疆繁育出的骆驼优良品种,是我国在骆驼育种史上的一大进步,一大贡献,也表明南疆驼的优良品种在这些年代已经逐步形成。

此外,不同的历史时期和不同地区对骆驼的经济目的和要求也不尽相同,古代由于战争的需要,繁殖骆驼的目的是要求跑得快驮得重。丝绸路上的役驼,主要驮运,因之驮驼盛行。以后随着土地的开发,有了农业生产,开始使用骆驼耕地,畜力要求又逐渐趋向于挽用。

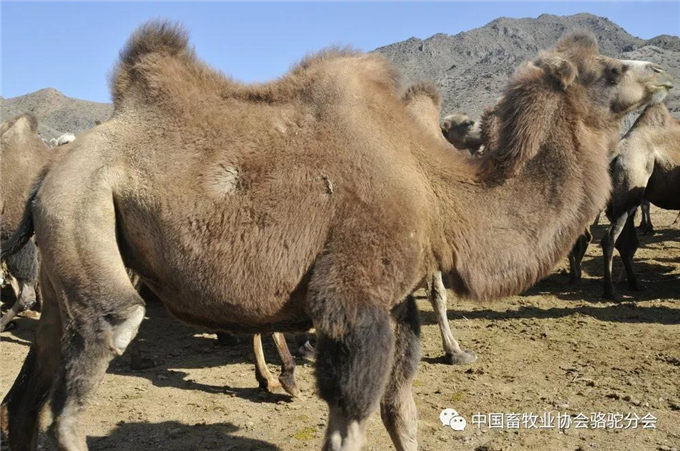

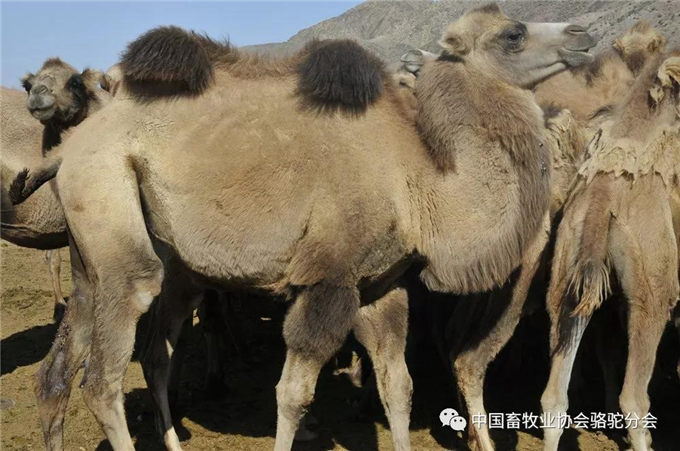

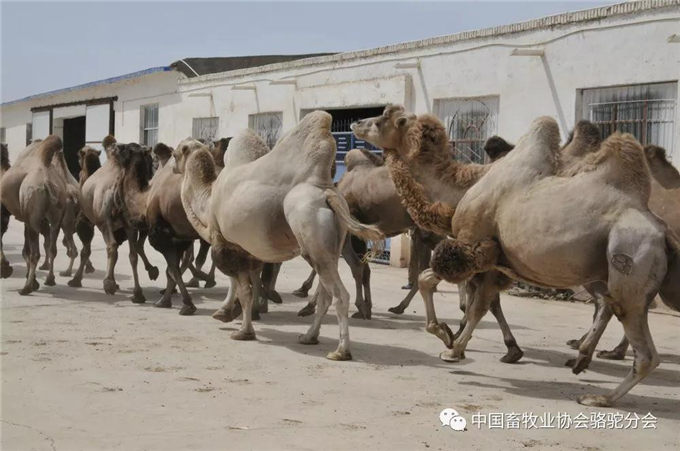

在现代,南疆以农田作业为主,塔里木盆地的西北部如柯坪等县多用骆驼担任农田作业和拉车运物。北疆驼则由于全年游牧需要,畜群频繁转场搬运物资,全靠驮驼担任。由于南北疆的生产经营习惯和经济要求不同,他们各自按照不同经济目的,确定骆驼的培育目标,所以育成不同经济类型的驼群。由此可见,社会经济条件和要求,也是促使骆驼向人们需要的方向选择而变化。民族变迁影响着家畜的来源与血统。南疆的养驼业主要是柯尔克孜族和蒙古族经营。

柯尔克孜族约在六七世纪从叶尼塞河上游移到天山一带,17世纪又有一部分人从天山、中亚迁往南疆的帕米尔一带(即今克孜勒苏自治州)。他们所牧养的骆驼,受古代柯尔孜族变迁的影响,加入了来自中亚的乌兹别克斯坦、土库曼与吉尔吉斯等地骆驼的血液。骆驼长期在柯尔克孜族人经营下,形成了南疆驼的一个类群。它们主要分布在克孜勒苏自治州、帕米尔及其邻近地区的境内,乌什也有分布。

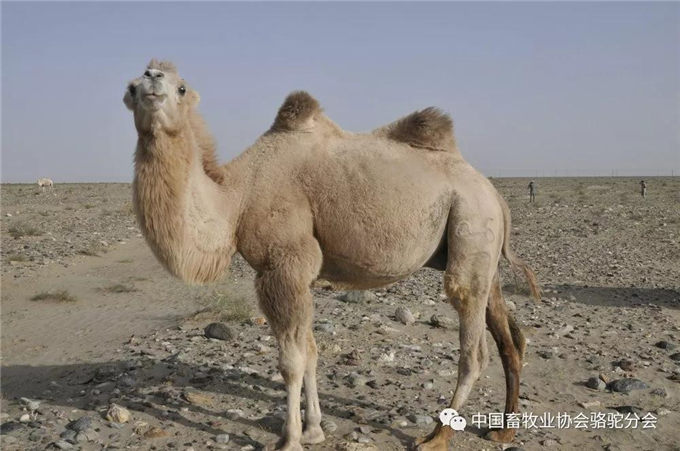

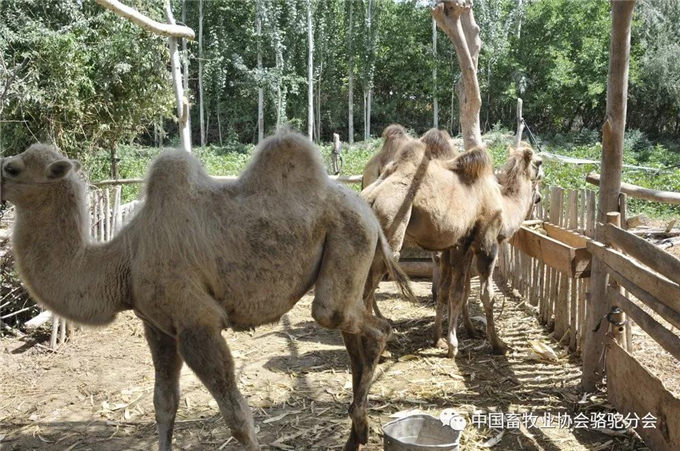

塔什库尔干县位于帕米尔高原东坡,以塔吉克族和柯尔克孜族为主,是喀什地区惟一牧业县,四周高山环绕,又远离海洋,形成高原型大陆性气候,干燥寒冷。帕米尔高原荒漠景观上升到3300米以上,植被异常贫乏。骆驼是当地的地方品种之一。

13世纪来自蒙古高原的蒙古驼,在南疆繁育,加入南疆当地骆驼的血液(前已详述)。再从丝绸之路的历史事实分析。自汉代开辟丝路之后,南疆驼混人来自阿拉伯、中亚等地双峰驼的血液,比北疆更多更广。这是因为丝绸之路的南道、北道都要经过南疆。南道从敦煌出阳关进入南疆,途经楼兰沿昆仑山北麓西行,经于田、莎车。翻过葱岭(今帕米尔)去罗马;北道也是从敦煌出玉门关,途经车师前王庭(今吐鲁番)沿天山南麓西行,经龟兹(库车)、疏勒(喀什)等地,越葱岭西去。中西路上的骆驼在南疆产驼区往返频繁,混群混牧,血液渗透面也就更加广泛,甚至有少数双峰驼和单峰驼就是从中亚、西亚引入,在南疆各地自群繁殖,并与当地双峰驼杂交,形成单双峰驼的杂种后代。这些杂种驼的共同点,都具有一个位置偏后的驼峰,有的峰顶上还出现一个小小的凹,外形一般和单峰驼类似。被毛属中间型,或倾向于双峰驼,其峰型各异。